Unsere moderne Welt ist in hohem Maße von schnellem Wandel und Hektik geprägt. Insbesondere der technische Fortschritt führt dazu, dass ständig etwas Neues auf uns einwirkt. Ebenso erreichen uns Informationen und Kontakte von überall auf der Welt. Nicht zu vergessen sind die ganz „normalen“ Herausforderungen in jeder Lebensphase. All dies kann in manchen Situationen zu einer echten Belastung werden. Umso wichtiger ist es, möglichst anpassungsfähig und widerstandsfähig zu sein – das Prinzip der Resilienz.

Resilienz hat eine große Bedeutung dafür, wie gut Du mit Veränderungen oder besonderen Lebenssituationen umgehen kannst. Sie ist einerseits eine angeborene und erlernte Fähigkeit, kann aber auch jederzeit trainiert und verbessert werden. Der folgende Artikel beleuchtet, wie Du Deine Resilienz stärken kannst, um verschiedene Herausforderungen gesund und selbstbewusst zu meistern. Dabei gehen wir auch näher auf den Zusammenhang zwischen Resilienz und Immunbalance ein.

Inhalt

Das Konzept der Resilienz – gestärkt aus Widrigkeiten hervorgehen

Das Leben hält viele Überraschungen bereit, leider nicht nur gute. Manche Menschen müssen Schicksalsschläge wie Verluste, Traumata oder Krankheiten verkraften und geraten in einen dauerhaften Stresskreislauf. Wie sie damit umgehen, ist sehr individuell. Manche Menschen können sich nur schwer oder gar nicht davon erholen. Psychische oder körperliche Erkrankungen können die Folge sein. Anderen Betroffenen gelingt es, sich von diesen Widrigkeiten nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern neue Kraft zu schöpfen und im besten Fall sogar gestärkt aus der schwierigen Situation hervorzugehen.

Diese Fähigkeit nennt man Resilienz. Durch einen konstruktiven Umgang mit Stress, Rückschlägen, Veränderungen und Krisen gelingt es resilienten Menschen, nachhaltige negative Einflüsse nach starken Belastungen zu vermeiden. Der Begriff Resilienz geht auf das lateinische Verb resilire zurück, das übersetzt „abprallen“ bedeutet.

Resilient bedeutet nicht, keinerlei negative Gefühle zu haben

Es ist wichtig, zu betonen, dass resiliente Menschen auch Gefühle wie Enttäuschung, Trauer, Pessimismus, Hilflosigkeit und Depressivität kennen. Belastungen und Widrigkeiten erreichen und beeinflussen sie ebenfalls. Resilienz hilft jedoch, diese Situationen gesund zu bewältigen. Dabei greifen resiliente Menschen auf ihre inneren Ressourcen wie Erfahrungen, erworbenes Wissen und persönliche Eigenschaften zurück. Sie lassen sich nicht nur vom negativen Pol bestimmen, sondern treten einen Schritt zurück und bewerten die Situation neu, um etwas Positives mitzunehmen und daran zu wachsen. Zusätzlich können externe Ressourcen wie soziale Kontakte diesen Prozess unterstützen.

Wie entsteht Resilienz?

Resilienz ist nur zu einem geringen Teil angeboren. Es gibt Menschen, die von Natur aus lebensfroh und seelisch stark sind, sodass es ihnen leichter fällt, resilient zu sein. Vielmehr ist Resilienz aber ein dynamischer Prozess, den wir uns aneignen und auch trainieren können. Die Grundlagen dafür werden vor allem in der Kindheit gelegt: Ein liebevolles und unterstützendes Umfeld, Vertrauen und Zuspruch stärken die Resilienz. Als Kinder lernen wir von unserer Familie und unseren Vorbildern, wie wir am besten mit schwierigen Situationen umgehen. Als Erwachsene können wir Resilienz vor allem durch gezielte Selbstreflexion fördern.

Welchen Herausforderungen begegnen wir in den verschiedenen Lebensphasen?

Das Leben verläuft nicht nach einem Drehbuch, sondern ist für jeden Menschen individuell und oft unvorhersehbar. Dennoch gibt es in jeder Lebensphase einige „typische“ Herausforderungen, die alle oder viele von uns meistern müssen.

Kindesalter In der Kindheit ist alles neu. Kinder müssen lernen, sichere Bindungen und Beziehungen aufzubauen. Diese bilden oft die Grundlage für die weitere Entwicklung und die individuelle Resilienz. Durch das Gefühl von Sicherheit entwickeln Kinder mehr Vertrauen in sich selbst und in ihre Umwelt. Auch das Erlernen von Emotionen und deren Kontrolle spielt in dieser Lebensphase eine wichtige Rolle. Viele neue Kontakte, Veränderungen wie der Übergang in den Kindergarten oder in die Schule, Freundschaften und Konflikte sowie mögliche traumatische Erlebnisse können Kinder prägen und somit auch die Resilienz beeinflussen.

Hinzu kommt, dass das Immunsystem bei Kindern noch nicht voll entwickelt ist. Erst durch den Kontakt mit verschiedenen Krankheitserregern lernt es, diese adäquat zu bekämpfen. Daher sind häufige Erkrankungen im Kindesalter keine Seltenheit. Auch sie stellen eine Herausforderung dar.

Jugendalter In der Pubertät wird der Hormonhaushalt stark beeinflusst, was sich auf verschiedene körperliche und seelische Bereiche auswirken kann. Der Umgang mit diesen Reaktionen ist für viele Jugendliche sehr anspruchsvoll, da sie in dieser Zeit ihren Körper erst besser kennenlernen. Gefühlschaos, die erste Menstruation, Vergleiche mit Gleichaltrigen und das Austesten von Grenzen sind nur einige der Belastungen und Herausforderungen in dieser Lebensphase.

Erwachsenenalter Im Erwachsenenalter verändert sich der Stoffwechsel und viele körperliche Prozesse laufen langsamer ab. Dadurch kann sich das Risiko für Krankheiten erhöhen. Außerdem ist diese Lebensphase durch verschiedene Stressfaktoren gekennzeichnet: Beruf, Lebensunterhalt, Familie, Kinder, Organisation und Koordination des Alltags, mögliche Zukunftsängste und vieles mehr. Auch hormonelle Veränderungen wie Schwangerschaft oder Wechseljahre können die Gesundheit beeinflussen.

Seniorenalter Mit zunehmendem Alter werden die körpereigenen Schutzfunktionen immer anfälliger für Fehler und negative Einflüsse, denn auch unser Immunsystem altert natürlich mit. Dies wird als Immunseneszenz bezeichnet. Eine der größten Herausforderungen in dieser Lebensphase ist daher das erhöhte Risiko für verschiedene Erkrankungen oder körperliche und geistige Abbauerscheinungen.

Im letzten Beitrag haben wir in diesem Zusammenhang bereits über das Thema Well-Aging gesprochen und uns angeschaut, wie es gelingen kann, gesund zu altern. Schau gern noch einmal vorbei, falls Du es noch nicht gelesen hast: Der neue Trend: Well-Aging statt Anti-Aging.

Der Zusammenhang zwischen Immunbalance und Resilienz

Resilienz und Immunbalance wirken sich beide auf unsere Gesundheit aus und stehen auch in Wechselwirkung zueinander. Dies lässt sich gut am Beispiel von Stress veranschaulichen.

Akuter Stress kann unter anderem durch eine Prüfung, einen Umzug oder ein anspruchsvolles Projekt ausgelöst werden. Es handelt sich um eine kurzfristige Belastung. In solchen Stressmomenten schüttet unser Körper Hormone wie Cortisol oder Adrenalin aus, um den Körper in die notwendige Alarmbereitschaft zu versetzen und eine schnelle Reaktion auf akute Bedrohungen zu ermöglichen.

Hält die Stresssituation jedoch an, kann sich daraus chronischer Stress entwickeln. Es wird weiterhin Cortisol ausgeschüttet, das den Körper dauerhaft belastet. Die ständige Alarmbereitschaft beeinträchtigt die Funktion von Immunzellen wie T-Zellen und B-Zellen, die für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig sind. Dadurch kann es zu Entzündungsprozessen im Körper kommen, die bleibende Schäden verursachen können. Außerdem kann das Immunsystem durch dieses Ungleichgewicht nicht mehr in der Lage sein, gesundheitliche Bedrohungen wie Infektionen abzuwehren.

Hier zeigt sich, dass eine Reduktion der Stressbelastung direkten Einfluss auf die Immungesundheit haben kann. Resilienz kann also auch das Immunsystem schützen. Umgekehrt trägt ein ausgeglichenes Immunsystem zur Förderung der Resilienz bei. Denn anhaltende oder schwere Erkrankungen können es uns unter Umständen erschweren, resilient zu bleiben.

Mikroimmuntherapie als Unterstützer der Immungesundheit

Die Immungesundheit kann auf verschiedene Weise unterstützt werden, zum Beispiel durch Ernährung und regelmäßige Bewegung. Einen Überblick dazu findest Du hier in unserem Beitrag: Was können wir tun, um unser Immunsystem zu unterstützen?

Eine besonders sanfte Unterstützung des Immungleichgewichts bietet auch die Mikroimmuntherapie. Sie nutzt natürliche Substanzen wie Zytokine, Hormone und spezifische Nukleinsäuren, die auch im körpereigenen Immunsystem vorkommen. Die eingesetzten Moleküle werden in sehr geringen Dosen verabreicht, was helfen soll, das Immunsystem zu modulieren, ohne aggressiv in seine Abläufe einzugreifen. Ziel der Mikroimmuntherapie ist es, die Kommunikation zwischen den Immunkomponenten zu verbessern und so das natürliche Gleichgewicht (Homöostase) wiederherzustellen, das es dem Immunsystem ermöglicht, wie vorgesehen zu funktionieren.

Kommen wir noch einmal zu unserem Beispiel Stress zurück: Mit der Mikroimmuntherapie soll die ständige Alarmbereitschaft des Körpers aufgehoben werden. Die mikrodosierten Substanzen zielen darauf ab, entzündungsfördernde Prozesse zu reduzieren und entzündungshemmende Mechanismen zu unterstützen. So soll beispielsweise die Ausschüttung von Cortisol reduziert werden. Dadurch wird das Immunsystem auf sanfte und subtile Weise wieder ins Gleichgewicht gebracht. Mithilfe der natürlichen Immunbalance können die negativen Auswirkungen von Stress reduziert werden. Darüber hinaus kann die Mikroimmuntherapie die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber Stress fördern und helfen, die Stressresistenz für zukünftige Belastungen zu stärken.

Neben Stress gibt es eine Vielzahl weiterer Anwendungsgebiete für die Mikroimmuntherapie, darunter Autoimmunerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Krebserkrankungen und Infektionskrankheiten. Hier eine kleine Übersicht, für wen die Mikroimmuntherapie geeignet sein kann: Anwendungsbereiche der Mikroimmuntherapie.

Resilienz verbessern – praktische Tipps und Strategien

Jetzt, wo Du weißt, wie wichtig Resilienz für Deine Gesundheit ist, ist es an der Zeit, sie ein wenig zu unterstützen und zu fördern. Schon vermeintlich kleine Maßnahmen können sich sehr positiv auf Deine Resilienz auswirken.

- Übe Selbstreflexion und mach Dir selbst Deine Stärken, Kompetenzen, Talente und Deine Krisenkompetenz bewusst

- Überprüfe in Stress- und Krisensituationen die Realität – gehst Du beispielsweise eventuell zu perfektionistisch heran und machst Dir dadurch selbst unnötig Stress?

- Setze Dir kleine Ziele und Etappen, die Du gut erledigen und überprüfen kannst

- Nimm Dir regelmäßige Auszeiten – auch kreative Pausen sind wichtig

- Bleib körperlich aktiv und mach regelmäßig Sport, um Stress abzubauen – idealerweise an der frischen Luft

- Übe Dankbarkeit und schreibe z. B. täglich 3 Dinge auf, die positiv für Dich waren

- Atme bewusst für einige Minuten tief ein und aus – vor allem in akuten Stresssituationen können Atemübungen sehr hilfreich sein

- Pflege soziale Kontakte und tausche Dich mit Familie und Freunden aus

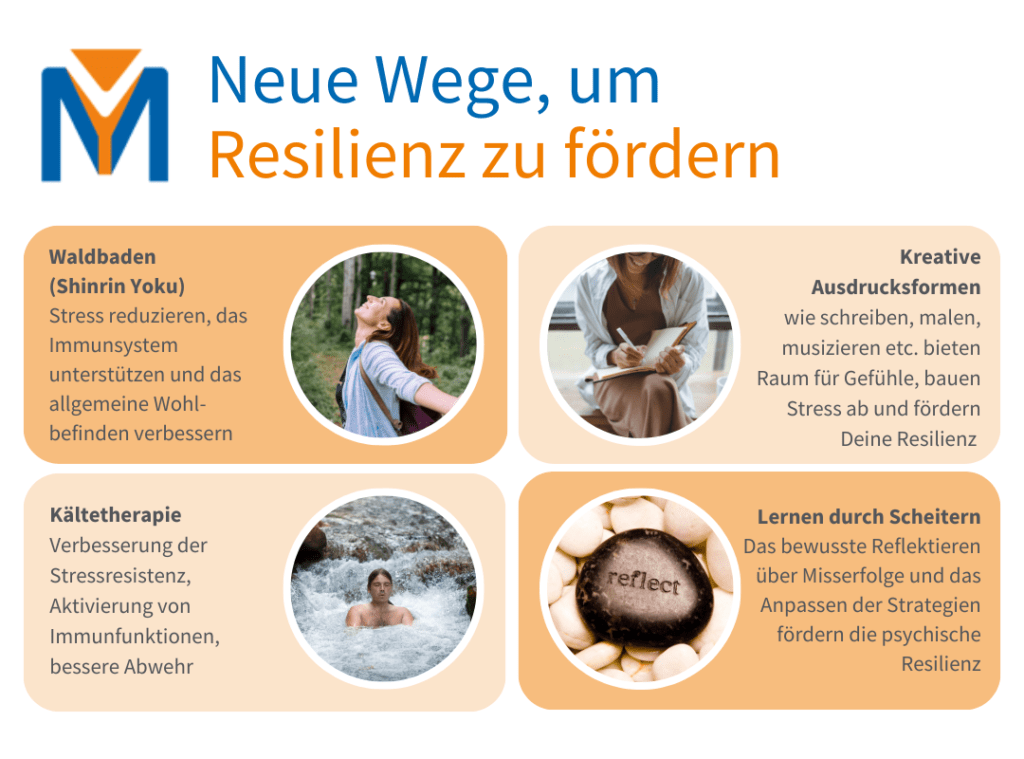

Hier haben wir noch vier „ungewöhnlichere“ Ansätze, um Resilienz zu fördern, die Du gern in Deinem Alltag ausprobieren kannst.

Hast Du noch weitere Tipps, die Dir bereits geholfen haben oder die Du besonders interessant findest? Dann teile sie uns gern mit! Schreib uns auf Insta oder Facebook und lass gern Deinen Follow da.

Resilienz fördern mit der Mikroimmuntherapie – Therapeuten finden

Resilienz ist eine wesentliche Fähigkeit, die es Menschen ermöglicht, mit gesundheitlichen Herausforderungen in verschiedenen Lebensphasen selbstbewusst umzugehen. Durch die gezielte Förderung der Immunbalance kann nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit gestärkt werden. Die Mikroimmuntherapie bietet hier eine interessante Möglichkeit zur Unterstützung der Immungesundheit, sollte aber immer in Begleitung eines erfahrenen Therapeuten durchgeführt werden. Der Therapeuten-Finder der MeGeMIT hilft Dir, qualifizierte Fachleute in der Nähe zu finden:

Bleib informiert mit unserem monatlichen Newsletter

Mit unserem kostenlosen Newsletter informieren wir Dich jeden Monat über spannende Themen rund um Gesundheit, Immunsystem und Mikroimmuntherapie. Einfach hier anmelden und keine Neuigkeiten mehr verpassen!

Weitere interessante Beiträge

Belastbarkeit und Resilienz – Wie viel können und sollten wir uns zumuten?

Verborgenes Feuer: Wie Silent Inflammation unseren Körper unbemerkt angreift

Leistungsdruck im Sport: Wenn Dein Ehrgeiz Dir über den Kopf wächst

Wenn plötzlich alles schwerfällt – was tun bei Burnout?

Kontaktiere die MeGeMIT bei Fragen zur Mikroimmuntherapie. Bitte beachte: Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit beruhen auf den Erfahrungen der praktizierenden Mikroimmuntherapeuten.

Bild: © iStock.com/kieferpix